Vorwort

Dienstag, der 28. Oktober 2025, 17 Uhr, und die Sonne versteckt sich hinter vielen Schleierwolken. Regen ist angesagt, so wie jeden Tag. Und trotzdem bekomme ich von dem Regen kaum etwas mit. Ab und zu mal ein paar Tropfen, OK; aber die dicken Schauer, die innerhalb von wenigen Minuten die Straßen überschwemmen, treiben ihr Unwesen ohne mich. Bisher.

Deshalb sitze ich trotz der Wolken im Freien und hoffe, dass mein Glück anhält. Glück in mehrfacher Hinsicht: Ich wohne jetzt schon den fünften Tag in einem Luxushotel nach dem anderen. Die Außentemperatur beträgt angenehme 28 Grad, der eiskalte Chardonnay im fünften Stock des KOULEN-Hotels mundet vom Feinsten. Ich bin mal wieder auf Reisen, diesmal nach Kambodscha. Ein sehr armes südostasiatisches Land, das noch immer unter der Herrschaft der ROTEN KHMER leidet, die von 1975 bis 1979 dauerte und bis zu zwei Millionen Menschen das Leben kostete. Vorausgegangen war ein Aufstand besagter Roten Khmer, einer kommunistischen Guerillabewegung unter dem Oberbefehl von POL POT, der 1970 den amtierenden Prinzen stürzte und dadurch an die Macht kam. Der Krieg wurde durch den Vietnamkrieg verschärft, da die USA auch Kambodscha bombardierte, um vietnamesische Stützpunkte zu treffen.

Angeblich haben die Amerikaner mehr Bomben auf Kambodscha geworfen als auf Deutschland im zweiten Weltkrieg.

1978 marschierte Vietnam in Kambodscha ein, und 1979 stürzten vietnamesische Truppen das Regime der Roten Khmer und benannten das Land in „Volksrepublik Kampouchea“ um. Die Roten Khmer zogen sich in den Dschungel zurück und führten noch bis in die 1990er Jahre einen Guerillakrieg, bis die Bewegung schließlich zerfiel. PolPot wurde nie vor Gericht gestellt und starb 1998. Viele andere Anführer wurden verklagt und sitzen teilweise noch heute im Gefängnis, da es im Kambodscha keine Todesstrafe gibt.

Dieser ganze Kuddelmuddel erklärt, warum Kambodscha im Vergleich zu den umliegenden asiatischen Ländern wie Vietnam, Laos oder Thailand wirtschaftlich sehr viel rückständiger ist. Das „BIP pro Kopf“ betrug 2024 nur 2744 US-Dollar. Vietnam: 4620 Dollar, die Philippinen 4154 Dollar, Thailand 7532 Dollar – und zum Vergleich die USA 89372 Dollar.

Trotzdem kommt mir das Land nicht wirklich „arm“ vor. Es gibt sehr viele Mopeds, auch schon eine große Menge relativ neuer Fahrzeuge, prachtvolle Bauten (in den Großstädten) und eine engagierte Jugend, die auch den größten Bevölkerungsanteil stellt. Der jetzige Zustand erinnert mich ein bisschen an die Lage in Thailand vor etwa 30 Jahren, als ich dort einige Male meine Urlaube verbrachte. Nach den Mopeds kamen die Kleinwagen, nach den Bambushütten die festen Bauten, nach den Straßenhändlern die „richtigen“ Geschäfte.

In Kambodscha gibt es inzwischen hervorragende Autobahnen, ein richtig gutes Tankstellennetz (Der Liter Super kostet ca. einen Euro…!), prachtvolle Gebäude und natürlich das hervorragende Essen, für das Kambodscha bekannt ist.

So, das wollte ich mal von vornherein klären. Und jetzt – bei einem weiteren Glas Chardonnay im Superduperluxushotel in SIEM REAP – fangen wir nochmal ganz von vorne an.

Der erste und zweite Tag (Die Anreise)

Donnerstag, der 23.10.2025. Um 14:30 komme ich am Flughafen in Frankfurt an. Eva hat mich freundlicherweise hingefahren. Ich muss zum Abfluggebäude 2, Abteilung E. Die Schlange ist gewaltig lang, aber offenbar passen alle diese Menschen in die Maschine, da an den Abflugschaltern keine weiteren Flüge von QATAR abgefertigt werden. Die BOING 787-9 fliegt zunächst nach DOAH, dann geht es mit einer kleineren Maschine, nämlich einer uralten BOING 777-300, weiter nach SAIGON.

Was zum Teufel wollen wir in Saigon, bzw. Hoi Chi Minh City? Das liegt nicht in Kambodscha, sondern in Vietnam? In Frankfurt stand doch noch Phnom Penh auf der Anzeigetafel!?

Nun ja, auch die Fluggesellschaften müssen sparen. Wir sollen einfach im Flieger sitzen bleiben und dann später zum Endziel weiterfliegen.

Das ist schon interessant, wie nach der Landung eine Armada von Hilfskräften das Flugzeug durchpflügt, Abfall einsammelt, Dreck wegsaugt und die Toiletten reinigt. Nach einer Stunde kommen dann die neuen Gäste an Bord. Da wir alle unsere Plätze behalten dürfen, verläuft das ganz problemlos. Nur ein gewaltiger Regenguss hindert uns am Weiterflug, aber der Schauer ist nach einer halben Stunde vorbei, sodass wir etwa eineinhalb Stunden nach der Landung in Vietnam weiter nach Kambodscha fliegen können.

Dort erwartet uns schon sehnsüchtig unser Reiseleiter, Chhin, gesprochen Tschem. Mitte 50, schwarz, selbstsicher, offenbar sehr erfahren. Er macht den Job auch schon seit 2008, wie uns mehrfach erzählt. Verheiratet, Kinder, etwas untersetzt, aber durchaus fit. Er spricht ein recht ordentliches Deutsch, das er sich bei einem dreijährigen Besuch in der damaligen DDR beigebracht hat.

Schon bei unserer Zwischenlandung in Saigon hat sich herausgestellt, dass man ganz gut zusammenpasst. Eine Gruppe mit 28 Teilnehmern ist deutlich angenehmer als die letzte Gruppe in Griechenland, die mit 44 Teilnehmern absolut unlenkbar war. (Siehe meinen vorhergehenden Reisebericht)

Bei der Einreise in Phnom Penh habe ich ein paar Probleme mit meinem Visum. Das habe ich zwar brav im Voraus bestellt und auch erhalten, aber zusätzlich hätte ich noch eine „Einreisebewilligung“ vorzeigen müssen, die ich nicht habe. An einem Stand in der Nähe des Einreiseschalters kann ich sie an einem iPad ausstellen lassen, was mir allerdings nur mithilfe der hoch dekorierten Zollbeamten gelingt. Mit etwa 15 Minuten Verspätung hole ich unsere Truppe dennoch ein, bevor wir zusammen zum Bus laufen.

Der hat ungefähr 40 Plätze, mehr als genug für uns 28 Reisende, die aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich in Frankfurt zusammengekommen sind. Ein großer Flachbildschirm, ca. 50 Zoll groß, ist von allen Plätzen gut einzusehen. Er wird während unserer Reise aber nur ein einziges Mal benutzt, um die Landkarte Kambodschas anzuzeigen.

Aus Umweltgründen gibt es an Bord keine Wasserflaschen zu kaufen. Stattdessen erhält jeder Gast einen metallenen Trinkbecher, den er beliebig oft – und kostenlos – vorne beim Fahrer nachfüllen darf.

Der Busfahrer ist ein junger Kerl mit guten Manieren und hervorragenden Fähigkeiten im Umgang mit dem Bus. Unseren ersten Stopp erreichen wir nach etwa einer Stunde.

Zeit, um ein paar grundsätzliche Daten über Kambodscha zu erfahren. Kambodscha ist sehr klein – die Franzosen haben das Land bei Beendigung ihrer Besatzungszeit auf dem Papier gerade mal auf ein Drittel der vorherigen Größe gestutzt. In der Blütezeit seiner Geschichte war Kambodscha bis zu einer Million Quadratkilometer groß, bis es durch diverse Kriege immer kleiner wurde. Heute sind es nur noch 181.000 qm, also etwa 2,6 mal die Größe von Bayern. Daher leben derzeit nur noch rund 18 Millionen Menschen in dem Land. Die Geburtenrate liegt angeblich bei fünf Kindern pro Frau. Ich kann das nicht so ganz glauben, sehen wir doch auf der ganzen Reise keine einzige schwangere Frau oder irgendwelche Kleinkinder. Wer weiß, vielleicht müssen die auch zu Hause bleiben…

Das Land liegt am Golf von Thailand zwischen Thailand, Laos und Vietnam.

Die Staatsreligion ist der Buddhismus, und die Amtssprache ist Khmer. Das Klima ist tropisch und durch den Monsun geprägt. Die Regenzeit ist von Mai bis Oktober. Wir kommen also gerade am Ende der Regenzeit an. Die Geschichte Kambodschas werde ich in kleinen Portionen über den Blog weg verteilen. Nur so viel: In Kambodscha herrscht erst seit 25 Jahren Frieden!

Die Kriminalitätsrate ist – verglichen mit Deutschland – recht gering. Dennoch soll man nachts nicht alleine durch dunkle Viertel laufen. Habe ich auch nicht vor.

Sehr gefährlich ist es derzeit an der Grenze zu Thailand, wo trotz eines aktuellen Friedensabkommens des Öfteren nächtliche Scharmützel den Weg in die internationalen Schlagzeilen finden. Aber auch diese Gegend liegt nicht auf unserer geplanten Reiseroute. Spezielle Impfungen sind für Kambodscha übrigens nicht vorgeschrieben, aber zur Sicherheit sollte man gegen Hepatitis, Tetanus, Diphterie und Polio geimpft sein.

Und obwohl Kambodscha für unser Einkommen extrem billig ist, gilt es dennoch als teures Reiseland. Viele Waren müssen importiert werden, da Infrastruktur, Lieferketten und Produktion noch lange nicht so gut ausgebaut sind wie in den Nachbarländern.

Unser erstes Hotel in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, heißt „CARAVAN HOTEL“. Es hat „nur“ vier Sterne, geht aber bei mir durchaus als 5-Sterne-Hotel durch. Insgesamt hat die Anreise bis zur Ankunft im Hotel genau 24 Stunden betragen. Die Uhren gehen hier natürlich anders: Wir sind der deutschen Zeit fünf Stunden (Sommerzeit), bzw. 6 Stunden (Winterzeit) voraus. Nach dem schnellen und problemlosen Einchecken – die Pässe dürfen wir behalten – muss ich mich erst mal duschen, um wieder fit zu sein.

Steckdosen im Hotelzimmer gibt es reichlich, und unsere Ladegeräte für das Handy etc. passen perfekt zum 220V-Stromnetz in Kambodscha.

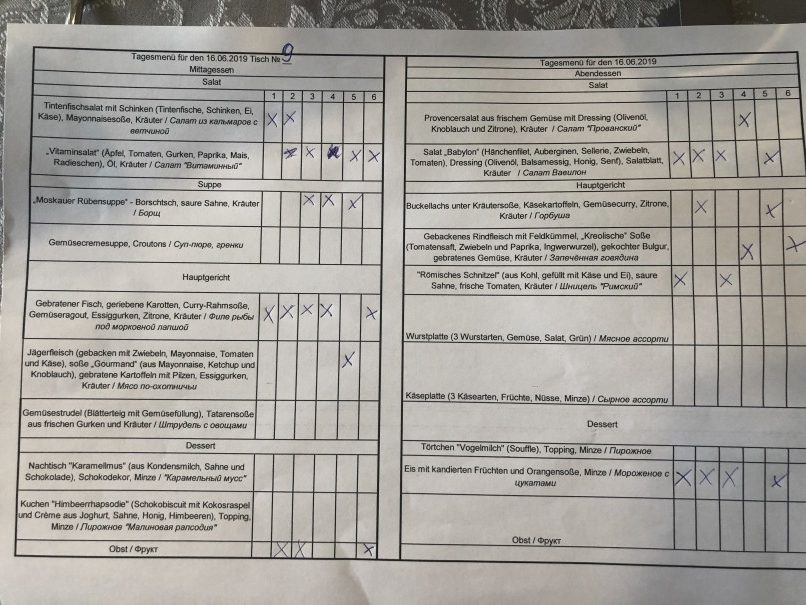

Zum Abendessen werden wir wieder am Hotel abgeholt und in ein supertolles Restaurant direkt am Hafen gefahren. Leider fängt es fürchterlich zu schütten an, sodass wir nicht im Freien sitzen können. Daher hat man uns innerhalb des Restaurants zwei Tische mit je 14 Plätzen vorbereitet. Chhin und der Fahrer müssen am Katzentisch essen (und bekommen auch etwas ganz anderes, billigeres zu essen…).

Das gemeinsame Abendessen an den großen Tischen festigt die Verbundenheit zwischen den Reisenden, entlarvt aber auch die eine oder andere Schwäche. Die meisten kommen aus Deutschland; es sind aber auch ein paar Österreicher und Schweizer dabei. Fast alle älteren Leute sprechen ihren Heimatdialekt, was es manchmal für mich fast unmöglich macht, dem Gespräch zu folgen. Altersmäßig sind wir (fast) alle schon weit in den 60ern und 70ern. Spitzenreiter ist ein freundlicher Mann mit 85 Jahren, der noch erstaunlich rüstig ist. Er war mal Bergsteiger – kein Wunder. Und als Ausreißer haben wir eine einzige junge Frau dabei, die übermorgen ihren 39. Geburtstag feiern möchte. Maria heißt das hyperaktive Mädel, das schon bald das Regiment innerhalb der Gruppe übernehmen wird …

Das Essen ist sehr lecker – auch wenn ich leider nicht mehr sagen kann, was ich überhaupt gegessen habe. Ich weiß nur noch, dass der Wein 4,50 Dollar kostet. Apropos Währung: Der Euro hat hier nichts verloren. Man kann ihn zwar in den Banken und in diversen Wechselbuden umtauschen, bekommt aber keinen guten Kurs. Als Zahlungsmittel wird der Euro nicht akzeptiert. Bezahlt wird mit amerikanischen Dollar oder einheimischen Riel (Abkürzung KHR). Touristenlokale zeigen die Preise nur in Dollar an. Glücklicherweise akzeptieren aber nahezu alle Geschäfte und Restaurants die VISA-Karte, bei Kleinbeträgen sogar ohne PIN.

Nach dem Essen bringt uns der Bus zurück ins Hotel Caravan. Alle sind redlich müde und freuen sich aufs Bett. Die Besichtigungen beginnen morgen früh um acht Uhr. Ich stelle mir den Wecker auf sieben Uhr, kann aber kaum schlafen und stehe daher schon eine halbe Stunde früher auf.

Der dritte Tag

Nach einem – für meine Verhältnisse – sehr ungewohnten Frühstück steigen wir wieder in den Bus. Das Ungewöhnliche am Frühstück ist, dass es größtenteils aus „Mittagessen“ besteht, also Salaten, Suppen, Reis etc. Für uns Touris ist die Auswahl sehr dünn, abgesehen von einem Omelett, das uns vor unseren Augen frisch zubereitet wird.

Alle Kambodschaner, denen wir begegnen, sind von ausgesuchter Freundlichkeit. Sie haben immer ein Lächeln für uns bereit, falten dabei die Hände vor der Brust und murmeln irgendwas Einheimisches. Trotz ihrer oft harten Arbeit lassen sie keine Gefühle hinter dieser Maske erkennen. Oder vielleicht ist es gar keine Maske? Vielleicht bewirkt der Buddhismus ja, dass Geist und Körper so im Einklang sind., dass sie tatsächlich glücklich sind. Auch die Kinder sind von einer bewundernswerten Offenheit, voller Unschuld und naivem Vertrauen.

Inzwischen ist der Bus am ersten Ziel angekommen. Der Regen hat sich wieder völlig zurückgezogen. Wir besichtigen das Unabhängigkeitsdenkmal, das an den 9. November 1953 erinnert, an dem Kambodscha die französische Kolonialmacht endlich loswurde. Dass noch viele schlimmere Perioden auf das Land einprasseln sollten, habe ich am Anfang schon verraten…

Nach dem Denkmal sehen wir den ersten von unzähligen Tempeln dieser Reise. „WAT PHNOM“ heißt dieser hier. Weiter geht´s zum eindrucksvollen Königspalast mit der weltberühmten Silberpagode. Fotografieren ist nur an manchen Stellen erlaubt, aber wenige Touristen halten sich an das Verbot.

Der König wohnt übrigens zusammen mit seiner Mutter ebenfalls auf dem Gelände.

Ja, es gibt einen König; offiziell heißt das Land ja auch „Königreich Kambodscha“. Es handelt sich um eine sogenannte „Konstitutionelle Monarchie“ mit einem Mehrparteiensystem. Das Regierungssystem ist eine parlamentarische Demokratie mit einem Premierminister als Regierungschef. Der König hat quasi nichts zu sagen. Der derzeitige King, Norodom Sihanouk, ist seit 2004 im Amt als Nachfolger seines Vaters, war ehemaliger Balletttänzer und Kulturförderer. Er lebt sehr zurückgezogen und ist politisch neutral.

Wir dürfen nahezu alle Bereiche des Palastes erkunden – lediglich seine Privatgemächer sind vor der Öffentlichkeit geschützt.

Nächster Stopp unserer Tour ist das Nationalmuseum. Hier könnte man Tage verbringen, aber wir hechten ziemlich schnell durch die Räume. Zu sehen sind außergewöhnliche Stücke der Khmer-Kunst und des Khmer-Handwerks.

Ein weiteres Museum, Tuol Sleng, klärt uns über die Geschichte von Kambodschas dunkler Vergangenheit auf.

Es erinnert an die Zeit der Roten Khmer, einer kommunistischen Bewegung, die das Land von 1975 bis 1979 regierte. Unter ihrem Anführer Pol Pot wollten die Roten Khmer eine „klassenlose Bauern-Gesellschaft“ schaffen. Dabei wurden Millionen Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen, gefoltert oder getötet

Das Gebäude des Museums war früher eine Schule mit dem Namen Tuol Svay Prey High School. Als die Roten Khmer die Macht übernahmen, verwandelten sie die Schule in ein Gefängnis und Folterzentrum, das den Codenamen S-21 erhielt. Hier wurden Menschen festgehalten, die verdächtigt wurden, Feinde des Regimes zu sein – darunter Lehrer, Mönche, Beamte oder einfache Bürger.

In Tuol Sleng wurden etwa 14.000 bis 17.000 Menschen gefoltert und später auf den sogenannten Killing Fields hingerichtet. Um Munition zu sparen, töteten die Herrscher ihre Opfer durch Erschlagen. Nur wenige Gefangene überlebten.

Nach dem Ende der Schreckensherrschaft im Jahr 1979 wurde das Gebäude in ein Museum umgewandelt. Heute können Besucher die engen Zellen, Folterinstrumente und viele Fotos der Opfer sehen. Die Räume wurden fast unverändert gelassen, um zu zeigen, wie grausam die Zeit war.

Das Tuol-Sleng-Genozid-Museum ist heute ein wichtiger Gedenkort. Es soll an die Opfer erinnern und daran, wie gefährlich Hass, Gewalt und Machtmissbrauch sind. Der Besuch ist traurig und erschütternd, aber er hilft, die Geschichte Kambodschas besser zu verstehen und das Leid der Menschen nicht zu vergessen.

Zum heutigen Abschluss sehen und riechen wir (vor allem Letzteres!) asiatische Köstlichkeiten auf dem lebendigen Tuol-Tumpoung-Markt. Alles, was da auf dem Boden liegend angeboten wird, landet irgendwo im Essen. Gegessen wird eigentlich alles, was lebt. Auch Schlangen, Schildkröten, Insekten und sogar Ratten. Letztere werden gerne gegrillt zum Bier serviert. Natürlich bietet der Markt nicht nur Lebensmittel, sondern vor allem auch Kleidung an. Wir wuseln uns durch ein fast unüberschaubares Wirrwar von Gängen mit Geschäften aller Art. 50 Minuten haben wir dafür Zeit, bevor uns der Bus dann wieder abholt und ins Hotel zurückbringt. Kurze Zeit später werden wir erneut zum Abendessen gefahren. Alle Abendessen sind übrigens im Reisepreis inbegriffen. Lediglich die Getränke und die angebotenen Mittagessen gehören nicht zum Leistungsumfang. Ein paar Mitreisende sind noch fit für einen Absacker in einem nahegelegenen „deutschen“ Lokal. Ich bin dabei und verbringe noch ein gutes Stündchen bei gutem Weißwein. Das Lokal ist auf wundersame Weise mit dem deutschen Goethe-Institut verbunden. Tatsächlich spricht der Inhaber des Lokals ein recht ordentliches Deutsch – trotz seiner gut 80 Jahre.

Im Hotel geht es kurz nach dem Einchecken schon wieder weiter mit dem Abendessen. Das Restaurant Jaan Bal bietet uns eine große Auswahl verschiedener lokaler Gerichte an. Nach dem Essen werden wir wieder im Hotel abgeliefert. Ein Teil von uns feiert auf der Dachterrasse weiter. Auch dieses zweite Hotel ist einfach Spitze. Freundliches Personal, faire Preise (für die Drinks) und natürlich das angenehme Wetter fördern bei allen die gute Laune. Alles top, alles lecker, alles sauber.

Apropos „sauber“: In Kambodscha ist es an den für Touristen zugänglichen Stellen recht sauber. Nicht so clean wie in Deutschland, aber doch meist sehr ordentlich und vor allem viel sauberer als damals in Thailand…

Das Wasser ist angeblich nicht trinkbar. Ich habe aber ein Messgerät mitgenommen, mit dem ich die Wasserqualität messen kann. Das Gerät misst die „ppm“, die „Parts per Milliliter“. Ab 300 Parts wird´s kritisch. Diesen Wert haben wir nie erreicht. Im Gegenteil: In unserem letzten Hotel war das Kranenwasser sogar weniger belastet als das in Flaschen angebotene Trinkwasser. Nämlich 66 ppm gegenüber 84 ppm.

Außerdem gut zu wissen: Kambodscha ist nahezu vollständig mit dem Internet verbunden. Zwar nur 4G, aber das immerhin fast flächendeckend. In allen Hotels haben wir ein sehr gutes WLAN, aber leider nicht im Bus. Ich habe mir vorher eine E-SIM auf meinem iPhone eingerichtet, mit der ich 10 Gigabyte verbrauchen kann. Und so kann ich auch im Bus meine Mails beantworten oder Bilder verschicken.

Der fünfte Tag

Wie gewohnt Frühstück um 7:15 Uhr, Abreise um 8.00 Uhr. Allerdings nicht mit dem Bus. Chhin, unser Reiseleiter, hat uns 14 TukTuks besorgt, die uns heute zu den Sehenswürdigkeiten bringen sollen. Maria hat mir einen Platz freigehalten. Sie hat sich so langsam zur „Assistentin der Geschäftsleitung“ hochgearbeitet, indem sie Chhin bei der Aufnahme der Essenswünsche unterstützt oder die Verteilung der Hotelschlüsselkarten übernimmt. Mit dem Essen gibt es so einige Probleme hinsichtlich der Verträglichkeit, bzw. der Vorliebe einiger Mitreisenden. Der eine mag keinen Fisch, der andere kein Fleisch, der nächste kein Koreander und so weiter. Das alles unter einen Hut zu bringen und dem Koch klarzumachen, ist kein leichtes Unterfangen. Maria hat das bravourös gelöst – sie war ja mal bei der Bundeswehr. Ihren Anweisungen traut sich keiner zu widersprechen. Sie selbst isst nur Pommes oder Nudeln. Bei der Buchung wollte sie daher das Essenspaket im Wert von 250.- Euro nicht mit kaufen. Doch sagte man ihr, dass es in den Hotels und in der kargen Umgebung sonst nichts zu essen gäbe, woraufhin sie zähneknirschend doch das Essenspaket mit gebucht hat. Tatsächlich aber gibt es überall Essen jeder Art in Hülle und Fülle. Sie wird daher versuchen, das „Fresspaket“ von RSD-Reisen zurückzufordern. Ich drücke ihr alle Daumen.

Die TukTuks bringen uns wieder zu allen geplanten Zielen. Darunter sind die berühmten Pagoden „WAT BALAT“ und „WAT KAMHAENG“, deren Besichtigung sich einige Stunden hinzieht. Als letztes besuchen wir eine „Zirkus-Schule“, ein so genanntes Leuchtturm-Projekt, hinter dem sich Artistik, Musik, Theater und eine komplette Schule von der Grundschule bis zum Abitur verbirgt. „PONLEU SELPAK“ heißt die Schule. Wir hören eine Schülerband proben, sehen jungen Menschen beim Flic Flac zu und beobachten einen Bewegungskurs der Theaterabteilung. Das Projekt braucht dringend Geld, deshalb bittet uns der Schulleiter, der uns über das Gelände geführt hat, auch dringend um Unterstützung.

Leider gab es ein großes Missverständnis. In der Beschreibung des Reiseveranstalters steht: „…optionaler Besuch des Leuchtturms Ponleu Selpak“. Maria hat sich so auf einen Leuchtturm gefreut und ist jetzt sauer, dass weit und breit kein Turm zu sehen ist…

Ach ja, Maria hat ja heute ihren 39. Geburtstag! Eigentlich will sie uns allen einen Reisschnaps ausgeben, von dem sie 1,5 Liter auf einem der Märkte eingekauft hat. Leider wird daraus nichts, weil sie keine 28 kleinen Gläser auftreiben kann.

Stattdessen feiern wir ihren Geburtstag in der Roof-Top-Bar des Hotels. Den Schnaps hat sie leider im Hotel liegen gelassen …

Der sechste Tag

Wir beginnen – nach dem für europäische Verhältnisse sparsamen Frühstück – den Tag mit einem weiteren Besuch eines Marktes. Dieses Mal wird die Gruppe von einem einheimischen Koch geleitet, der tatsächlich ein paar Sachen einkauft und uns danach zu seinem „Restaurant“ führt. Aber es ist gar kein übliches Restaurant, sondern eine Kochschule. Wir 28 Leute sollen drei Gerichte kochen: einen Vorspeisensalat, eine Hauptspeise mit Fleisch und einen Bananen-Nachtischkompott.

Und so sitzen wir in Vierergruppen an den Tischen und zerkleinern abwechselnd diverse Gemüse, stampfen diese dann mit einem Eisenstampfer zusammen, mischen das Ganze mit dem Fleisch und fügen diverse Zutaten hinzu.

Leider findet direkt nebenan eine Trauerfeier für einen Mönch statt. Das bedeutet, dass überlaute Lautsprecher, entsetzlicher Gesang und völlig atonale Musik unsere Ohren quälen. Selbst meine Uhr warnt mich mehrmals vor der gesundheitsschädlichen Lautstärke. Wir machen gute Miene zum lauten Spiel und kochen weiter.

Das Ganze hat auch noch einen guten Zweck: Da wir viel zu viel gekocht haben, um es selbst aufzuessen, verpacken wir nach dem Essen insgesamt 12 Portionen in vier Behälter, die jeweils vier Abteilungen haben. Hier kommen Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch und Brot rein. Diese Pakete werden wir anschließend in ein Kloster bringen.

Das Kloster, eine Pagode, sieht ein bisschen vergammelt aus. Drei Mönche empfangen uns in ihren roten Kutten. Wir dürfen im Raum nicht stehen, nur sitzen. Ich bleibe also draußen am Eingang stehen, da ich sonst kaum wieder hochkomme. Der Hauptmönch in der Mitte empfängt die Essensboxen vom Lokalinhaber und bedankt sich ordentlich dafür. Dann dürfen wir ihm Fragen stellen. Einer aus unserer Gruppe will den Unterschied zwischen Christentum und dem Buddhismus erklärt bekommen. Die Antwort ist einfach: Er kenne das Christentum nicht, aber alle Menschen seien im Buddhismus willkommen.

Danach bekommen wir alle ein gelbes Band um das Handgelenk gewickelt, verbunden mit einem Segen, der hundert Jahre halten soll. Was ich von diesem Mumpitz halte, ist ja bekannt. Ich lasse mir das Armband trotzdem anbringen, um meinen Reiseleiter nicht zu enttäuschen.

Blöd ist, dass ich es ohne Schere wohl nicht mehr abbekomme.

Und dann geht unsere Reise schon wieder weiter in die nächste Stadt, wo uns das Highlight der Reise bevorsteht. Wir fahren nach „SIEM REAP“, der Heimstätte von „ANGKOR WAT“, dem Ziel, das alle Teilnehmer sehnsüchtig erwarten.

SIEM REAP ist die zweitgrößte Stadt in Kambodscha. Bei der Ankunft in unserem neuen Hotel gibt es einen Wechsel des Reiseführers und des Fahrers. Chhin muss zusammen mit dem Fahrer den Bus leer zurückführen, weil schon morgen die nächste Ladung Touristen ankommt. Ich gebe ihm eine Mischung aus Dollar und einheimischen Riel als Trinkgeld, ebenso dem Fahrer, da beide es wirklich verdient haben. Ich habe selten so einen guten Reiseführer gehabt und war auch begeistert von der Fahrweise des jungen Busfahrers.

Der neue Reiseleiter heißt KIM, ist noch ziemlich jung und versucht gerne, witzig zu sein. Sein Deutsch ist recht holprig, er verschluckt fast alle Endungen und steht mit der Grammatik auf Kriegsfuß. Als erste Amtshandlung hält er uns einen langen Vortrag über Pfeffer. Warum, weiß keiner.

Das Hotel ist nochmal größer, schöner und moderner als die beiden vorher. Ich habe kein Zimmer, ich habe eine Suite mit einem eigenen Vorraum, in dem z.B. mein Leibwächter schlafen könnte. Der hätte sogar eine eigene Toilette.

Alles ist perfekt – es gibt nur keinen Kofferablageplatz. Deswegen nehme ich den Fernseher von der Kommode und platziere den Koffer darauf. Das Bett reicht für eine ganze Familie, und der Balkon bietet einen atemberaubenden Blick über die ziemlich große Stadt. Vier Übernachtungen werden wir im Luxus schwelgen.

Am Abend sitzen einige von uns noch auf der Dachterrasse und besprechen die Weltlage. Da darf ich nicht fehlen. Es kommen also noch ein paar Weine dazu.

Der siebente Tag

Ein Tag, an dem ich über zehn Kilometer laufen werde! Wir schauen uns nämlich heute mehrere Weltkulturerbe-Stätten an. Darunter das berühmte ANGKOR WAT.

Statt mit dem Bus werden wir wieder von 14 TukTuks durch die Gegend gefahren. Und das ist auch gut so, denn mit dem Bus hätten wir einige Ziele des Tages gar nicht anfahren können. Wir – Maria und ich – haben TukTuk Nummer fünf, ein hochmodernes Gefährt im Rolls Royce-Look. Apropos Verkehr: Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Jeder fährt grundsätzlich so, dass möglichst kein Quadratmillimeter der Straße unbesetzt bleibt. Ampeln gibt es nur an wenigen Durchgangsstraßen – und das auch nur, damit die Fußgänger eine Chance haben, die Straße zu überqueren. Es wird zum Glück wenig gehupt, weil sich sowieso niemand darum kümmern würde. Man fährt einfach drauf zu und versucht, eine Lücke zu ergattern, sodass der Gegenverkehr mal eine Pause machen muss. Nachts haben nur wenige Fahrzeuge Lichter an, und Sturzhelme findet man auch selten. Schon gar nicht für Kinder und Babys, die zusammen mit den Eltern gern mal zu fünft auf einem Moped sitzen. Bei Regen stülpen sie sich in Sekundenschnelle einen Plastikumhang um den Körper und düsen dann weiter, ohne irgendwelche Rücksicht auf die nun glitschigen Straßen zu nehmen.

Maria und ich im TukTuk.

Zurück zu Angkor Wat. Zunächst brauchen wir Eintrittskarten. Die bekommt man in einem riesigen Gebäude, das eher an einen Bahnhof oder einen Flughafen erinnert. Der Ticketverkauf verläuft in mehreren Schritten. Zunächst wird jeder Besucher fotografiert. Danach erhalten wir an einer ganz anderen Stelle einen Plastikumhänger, in den wir das inzwischen ausgedruckte Ticket mit unserem Foto schieben müssen. Das Umhängeschild muss immer getragen werden. Und wir werden tatsächlich auch einmal kontrolliert, ob das Bild mit unserem Aussehen übereinstimmt. Laut einer Anzeigetafel haben in diesem Jahr bisher 731600 Menschen Angkor Wat besucht. 1,2 Millionen sind es derzeit im Gesamtjahr. Vor Corona waren es doppelt so viele Besucher.

Das Gelände ist riesengroß, so dass wir immer wieder mal von unserem TukTuk weitergefahren werden. Trotzdem müssen wir reichlich viel laufen.

Wir betreten Angkor Wat von der Rückseite aus – vermutlich, um dem Besucherandrang am Haupteingang zu entgehen.

Und dann sehen wir das Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert. Eine Menge schwarzer Steine mit teilweise begehbaren Teilen. Uralt, atemberaubend schön, völlig von Touristen umzingelt. Dutzende von Hochzeitspaaren lassen sich hier fotografieren.

Unser Reiseleiter redet sich den Mund fusselig und erzählt uns mehr oder weniger die ganze Geschichte des Bauwerks, das mal völlig vergessen und vom Urwald in Besitz genommen wurde. Hier die Kurzfassung:

Angkor Wat ist eines der bekanntesten Bauwerke der Welt und liegt nahe der Stadt Siem Reap. Die Tempelanlage wurde im 12. Jahrhundert unter König Suryavarman II. erbaut und war ursprünglich dem Hindugott Vishnu geweiht. Der Bau begann um 1113 und dauerte rund 30 Jahre. Mit einer Fläche von etwa 200 Hektar gilt Angkor Wat als größter Tempelkomplex der Welt.

Die Architektur des Tempels folgt der hinduistischen Vorstellung vom Universum. Der zentrale Turm symbolisiert den heiligen Berg Meru, den Sitz der Götter, und der umlaufende Wassergraben steht für den kosmischen Ozean. Zahlreiche Steinreliefs an den Wänden zeigen Szenen aus den hinduistischen Epen Ramayana und Mahabharata.

Nach dem Tod Suryavarmans II. und dem Niedergang des Khmer-Reiches wurde Angkor Wat im 13. Jahrhundert zu einem buddhistischen Heiligtum umgewandelt. Anders als viele andere Tempel wurde er nie völlig verlassen, weshalb er bis heute gut erhalten blieb.

Im 19. Jahrhundert wurde Angkor Wat durch den französischen Forscher Henri Mouhot im Westen bekannt. Seitdem gilt er als Symbol der kambodschanischen Kultur. 1992 wurde die Anlage zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Heute ist Angkor Wat ein wichtiges Ziel für Pilger und Touristen aus aller Welt. Trotz der Herausforderungen durch Tourismus und Klima bleibt der Tempel ein Zeichen für die Größe und den Glauben des alten Khmer-Reiches – ein wahres Weltwunder.

Wir haben danach noch zwei weitere Tempel auf dem Gelände besucht, die aber nicht an Angkor Wat herankommen. Auch die „lächelnden Steinstatuen des „Bayon-Tempels“, der Tempelberg „Baphuon“, die „Elefantenterrasse“, und die mit Apsara-Kulturen geschmückte „Terrasse des Leprakönigs“ ist wohl mehr was für Spezialisten.

Deshalb bin ich froh, dass unser TukTuk als nächstes unsere Mittagessen-Station anfährt. Ein kleines, ziemlich enges Restaurant mit dem – für mich – bisher besten Essen: Nudeln mit Ei und Gemüse. Maria ist mit Pommes voll bedient, nur die Tomatensoße war sehr knapp …

Und wenn man denkt, jetzt kann nix Dolles mehr kommen, geht es erst richtig los: Per TukTuk geht es direkt zu Angelina Jolie. Na ja, nur indirekt. Wir besuchen jetzt nämlich den Tempel „TA PROHM“. Nie gehört? Nun, dieser buddhistische Tempel aus dem 12. Jahrhundert diente bereits als Kulisse für viele Hollywood-Produktionen. Am bekanntesten dürfte wohl der Film „Tomb Raider“ (2001) mit Angelina Jolie sein. Während der Dreharbeiten hat Angelina sogar ein kambodschanisches Kind adoptiert. Der Tempel ist einfach atemberaubend, für mich tausendmal schöner und aufregender als Angkor Wat. Es ist umwerfend, wie die Natur sich im Lauf der Jahrhunderte der Steine bemächtigt hat. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich mir den Film „Tomb Raider“ gleich nochmal anschauen. Wichtig: Es gibt auch einen zweiten „Tomb Raider“-Film mit einer anderen, sehr jungen Darstellerin, der aber ganz woanders gedreht wurde und lange nicht an die Version mit Angelina Jolie herankommt.

Und noch immer ist die Tagestour nicht zu Ende. Unser TukTuk bringt uns über sehr elementare Wege zu einem Haus, das wohl einem Einheimischen gehört. Der lädt uns einfach so zu Schnaps mit Saft und kleinen Snacks ein. Viele kleine Kinder versuchen, uns Papiervögel oder Blockflöten – jeweils für einen Dollar – anzudrehen. So mancher hat ein weiches Herz und kauft sich eins der Andenken. Inzwischen habe ich auch gemerkt, warum wir hier angehalten haben. Kim, unser neuer Reiseleiter, fragt, ob wir Pfeffer kaufen wollen. Der Hausherr betreibt wohl einen Pfefferhandel für Touristen. Penibel nimmt Kim die Bestellungen auf und drängt danach zum Aufbruch. Ich bin mal gespannt, wie er das abrechnen will, denn er hat keine Namen, sondern nur die Anzahl der Bestellungen notiert.

Danach geht es (endlich) wieder ins Hotel, denn ich kann kaum noch laufen. Über 10 Kilometer habe ich heute geschafft! Das reicht sonst für einen Monat!

So ziemlich alle dürften die Pause bis zum Abendessen für einen kurzen Schlaf genutzt haben. Aber es geht ja noch weiter. Abendessen in einem Super-Duper-In-Lokal mit ganz speziellen Gerichten!

Und zwar so speziell, dass ich schon bei der Vorspeise, einem Salat mit Betel, Schweinebauch und anderen Ungenießbarkeiten dankend ablehnen muss.

Das Süppchen danach schmeckt nach Spülwasser und geht leider auch ungelöffelt zurück in die Küche. Der Hauptgang ist ganz in Ordnung, und der Nachtisch ist sogar hervorragend.

Maria bekommt natürlich nur Pommes mit Tomatensoße, sogar zweimal. Ich nasche ein wenig und finde Marias Entscheidung korrekt.

Der Abend klingt harmonisch auf der Dachterrasse aus.

Der achte Tag

Endlich ausschlafen! Heute ist unser freier Tag, jucheh!

Dennoch werde ich schon um acht wach und quäle mich unter die Dusche. Die Lauferei vom Vortag fordert ihren Tribut.

Die anderen erkunden heute in kleinen Grüppchen die Stadt Siem Reap., die als die „schönste Stadt von Kambodscha“ zählt. Ich bleibe trotzdem im Hotel, setze mich auf die Dachterrasse und schreibe an diesem Reisebericht. Es regnet anfangs ein wenig, aber sehr bald kommt die Sonne durch. Um vierzehn Uhr erreichen wir 30 Grad im Schatten mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Also kaum auszuhalten.

Dem freien Tag folgt das gemeinsame Abendessen. Wir fahren in ein großes Theatergebäude, in dem authentische kambodianische Tänze aufgeführt werden. Und nicht nur das – zusätzlich gibt es hier für ca. 300 Gäste auch noch ein Buffett, das die Welt noch nicht gesehen hat. „ROYAL THEATRE RESTAURANT“ nennt sich das Spektakel, das uns wirklich staunen lässt.

Wir beginnen mit ein paar Vorspeisen und kämpfen uns dann durch das Buffet., das alles, aber wirklich alles enthält, was in Kambodscha auf den Tisch kommt. Das Essen reicht für 300 Personen, es sind aber nur 69 Gäste am heutigen Abend anwesend. Noch während des Essens beginnt die Show. Zehn Tänzer und Tänzerinnen tanzen „The final battle of Ream Keh“. Steht so im Programmheft, das auf den Plätzen liegt. Die Kostüme sind atemberaubend schön, die Anmut der Tanzenden einmalig. Wir sind völlig geplättet – aber das war ja erst der Anfang.

Martial Arts im Royal Theater Restaurant

Der zweite Tanz „Martial Art“ zeigt auf offener Bühne einen Zweikampf zwischen zwei Männern. Beide haben unterschiedliche Waffen und beide greifen sich auf offener Bühne extrem gefährlich an – bis schließlich einer der Beiden liegen bleibt. Das Ganze ist natürlich nur gespielt – keiner tut dem anderen weh. Diese Art zu kämpfen gehört zum Wesen Kambodschas.

Die Tänzer werden von einem 5-Mann Miniorchester begleitet, in dem vor allem eine Eunuchenstimme herausragt. Der Sänger ist uralt, klingt aber wie ein junger Mann vor dem Stimmbruch. Die typische 5-Tonmusik Asiens wirkt zwar auf unsere Ohren ziemlich schmerzhaft, aber man gewöhnt sich ja an alles.

Es gibt dann noch drei weitere Tänze, deren Details ich jetzt hier nicht ausführen möchte. Im Video, das ich hoffentlich auch bald fertiggestellt habe, sieht man viel besser, wie großartig diese 25-köpfige Tanzgruppe ist.

Überwältigt und geflasht lassen wir uns von unserem Bus wieder ins Hotel bringen. Dort sitzen wir noch lange auf der Dachterrasse zusammen, um den schönen Abend bei diversen alkoholischen Getränken (Maria nur Cola!) ausklingen zu lassen.

Der neunte Tag

Heute werden wir uns einen weiteren Unesco-Welterbe-Tempel anschauen. „KOH KER“ liegt in der ursprünglichen Hauptstadt des Khmer-Königreichs mitten im Dschungel. Auch hier wird versucht, die Substanz zu halten – an Wiederaufbau ist nicht zu denken, solange die nötigen Gelder fehlen. Habe ich schon erwähnt, dass es circa 2000 Tempel in Kambodscha gibt? Da sind die ca. zwanzig, die wir besichtigt haben oder noch besichtigen werden, doch ein Klacks. Zum Beispiel den Tempel „BENG MEALEA“, der Angkor Wat als Vorbild diente. Die Besichtigungen dauern ihre Zeit, und die Strecken zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten werden immer länger. Kein Wunder, dass es schon wieder Zeit für das Abendessen ist.

Diesmal sind wir wieder bei einer privaten Familie eingeladen. Und nein, es wird keine Verkaufsschau, es wird ein wunderbarer Abend. Das private Restaurant befindet sich irgendwo mitten in einem Dschungeldorf. Unser Bus muss rund 300 Meter rückwärts in einen Feldweg reinfahren, da er sonst nicht mehr rauskäme. Wir sitzen, wie allgemein üblich, an großen Tischen und erhalten gratis Long-Drinks und Softgetränke wie Cola für Maria, die natürlich auch wieder ihre geliebten Pommes vorgesetzt bekommt. Das Buffett enthält fast alles, was das Herz begehrt. Zum Essen begleitet uns eine fünfköpfige Band mit einheimischer Musik, die leider nicht sonderlich schön für westliche Ohren klingt. Aber es reicht aus, dass es Kim, unser Reiseleiter, tatsächlich hinbekommt, einen großen Teil der Gruppe zum Tanzen zu animieren. Na ja, Tanzen ist vielleicht das falsche Wort. Es handelt sich mehr um eine Art „merkwürdiges Gehen“, das da stattfindet. Auch hierzu werde ich ein schönes Video nachliefern. Das „Buffett unterm Sternenhimmel“ ist jedenfalls ein voller Erfolg.

Natürlich treffen wir uns anschließend wieder auf der Dachterrasse unseres Hotels, um den schönen Abend abzuschließen. Es ist leider die letzte Übernachtung in diesem Traumhotel.

Der zehnte Tag

Heute geht es raus aufs Wasser. Wir fahren nach „Kampong Khleang“, eines der schönsten Stelzendörfer am malerischen „Tonle Sap“-See. Dort besteigen wir ein Boot mit einem sehr lauten Motor. Meine Apple-Watch warnt mich ständig vor Überschreitungen des Lautstärkepegels, vor allem dann, wenn die jugendlichen Raser in ihren Schnellbooten vorbeizischen. Nach einer guten Stunde bleibt das Boot plötzlich stehen. Kim stellt sich in die Mitte und hält einen Vortrag. Einen Vortrag über die Ungerechtigkeit in der Welt. Kambodscha war dereinst viele Male größer als heute. Die Franzosen hätten willkürlich neue Landesgrenzen gezogen, die das Land auf rund ein Drittel verkleinert hätten. Seitdem versuchten alle umliegenden Statten wie Laos, Thailand oder Vietnam, sich auch noch den Rest einzuverleiben. Tatsächlich lebt Kambodscha erst seit 25 Jahren im Frieden. Die vielen Jahrhunderte davor waren von unzähligen Kriegen gezeichnet. Kim jammerte (zu Recht) über die schwache wirtschaftliche Lage des Landes, deren Erfolg ja fast ausschließlich von der Landwirtschaft abhängt, über die schlechten Löhne (350 bis 500 US-Dollar im Monat) und über ungerechte Gesetze. Kim erzählt, dass er vor ca. 15 Jahren eine Wohnung gekauft habe – per Kredit seiner Hausbank. Dann kam Corona, und Kim konnte seine Raten nicht weiterbezahlen. Die Bank gab ihm zwar ein Jahr Aufschub, aber danach war immer noch Corona. Das Ende vom Lied: Kim ist seine Wohnung los, die Schulden jedoch nicht.

Kims Monolog dauerte gut zwanzig Minuten, dann wurde der Motor wieder angeworfen, und wir fuhren die Strecke zurück direkt in das Stelzendorf. Die Häuser stehen auf Stelzen, weil der Pegel in der Regenzeit so hoch steigen kann, dass alle Häuser überflutet würden. Jetzt – nach der Regenzeit – sinkt der Pegel wieder, und man kann die Häuser nur noch über Leitern erreichen.

Das machen wir auch. Wir klettern mal wieder zu einer Familie ins Haus. Erst durch das Arbeitszimmer, dann durch das Schlafzimmer bis rein ins Wohnzimmer, wo uns ein Mittagessen erwartet. Jeder von uns erhält ein Paket, das aus Palmblättern geflochten ist. Innerhalb des Paketes befinden sich weitere rechteckige „Gefäße“ mit dem Essen. Auch Besteck aus Holz ist beigelegt sowie eine kleine Serviette. Die Verpackung ist so ideal, dass viele von uns sie mitnehmen möchten, was wir auch tatsächlich dürfen. Es ist fast schon überflüssig zu erwähnen, dass Kim auch hier dafür gesorgt hat, dass unsere Maria ihre Pommes erhalten hat.

Das Mittagessen-„Picknick“ ist eine tolle Idee der Veranstalter (RSD) mit einem Kritikpunkt, für den sie aber nichts können. Da das Picknick direkt am See stattfindet, rasen pro Minute auch ca. 20 Schnellboote mit ihren fehlenden Auspüffen an uns vorbei. Laut Warnung der Apple Watch entstehen dabei Geräusche bis über 90 Dezibel, was bei Dauerbelastung einen Hörschaden nach sich zieht. Ich befürchte, hier in diesem Ort sind alle inzwischen taub…

Zurück auf festem Boden fahren wir mit dem Bus weiter nach „KAMPONG THOM“. Dort gibt es eine beeindruckende Brücke zu besichtigen, die noch aus der Angkorzeit stammt und dennoch nicht zerfallen ist. Da könnte sich Deutschland ein Scheibchen abschneiden …

Anschließend erwartet uns ein weiteres Tempel-Juwel, das vom Unesco Welterbe unterstützt wird. Nämlich die Bauvorlage von Angkor Wat, die Tempel von „Sambor Prei KuK“. Auch hier laufen wir meilenweit durch die Anlage, die einst die Hauptstadt des „CHENLA“-Königreichs war.

Das Abendessen findet wieder irgendwo im Dschungel statt. Ein privates Gästehaus mit Pool überrascht mit der Tatsache, dass es keinen Wein gibt. Dafür Bier in vielen Sorten. Das Essen findet nicht unbedingt meine Zustimmung, aber ein bisschen von allem macht ja auch satt. Ich hätte – wie Maria – Pommes bestellen sollen.

Empfangshalle unseres Hotels in Kampong Thom

Und damit ist es Zeit für unser nächstes Hotel, ein angeblicher 4-Sterne-Kasten in „KAMPONG THOM“. Der Absturz nach all dem Luxus, den wir hatten. Es handelt sich um ein völlig aus der Zeit gefallenes Gebäude mit unglaublich großen, hässlichen Eichenmöbeln und Holzdekorationen an den Wänden. Die Zimmer sehen auch aus, als hätte seit 100 Jahren niemand mehr darin gewohnt. Das Personal versteht nicht einmal die einfachsten englischen Worte und sieht deutlich unterbezahlt aus.

Da ich ja beim Abendessen keinen Wein bekommen konnte, versuche ich es hier erneut. Und siehe da – es gibt Wein! Nach langem Anstehen (vor mir sind auch noch andere durstig!) gibt es keine Gläser mehr. Das Mädel rennt irgendwo hin, kommt schwer hechelnd eine Minute später zurück und bringt zwei neue Weingläser mit. Die müssen aber erst mal gewaschen werden. Und dann getrocknet. Und dann immer noch mal abgerieben werden. Es dauert also. Egal, irgendwann habe ich das geliebte Glas lauwarmen Weines in den Händen und setze mich zu den anderen, die bereits bedient wurden. Wir sitzen draußen auf einem schmalen Streifen bis zu den Stufen, die zum Pool führen. Die Stühle stehen so eng an der Treppe, dass wir jeden darauf aufmerksam machen, hier vorsichtig zu sein.

Und nachdem mein Glas leer ist, denke ich an ein weiteres Glas zwecks Erreichung einer Mindestbettmüdigkeit. Ich stehe also auf, hangele mich an zwei Stühlen vorbei und trete – ins Leere. Hier beginnt also schon die Treppe. Dank meiner Superreflexe kann ich nach vorne ausweichen, ein oder zwei weitere Stufen übertänzeln, bis ein Lappen auf der dritten Stufe zusammen mit mir durch die Gegend fliegt. Es tut einen Schlag, und ich liege blutend am Boden. Schnell bildet sich eine Blutlache, Schreie von überall her, „Ich hab doch gesagt, dass man da aufpassen soll“ und Ähnliches. Ich habe also eine Platzwunde über dem rechten Auge. Nicht so schlimm, meine ich, aber KIM, der inzwischen herbeigerufen wird, besteht darauf, mich ins Krankenhaus zu fahren. So langsam merke ich, dass außer der Platzwunde noch ein paar andere Sachen kaputt gegangen sind. Schürfwunden am rechten Bein, Verstauchung der linken Hand und vor allem eine Prellung der rechten Rippen. Gebrochen habe ich nichts.

Während wir auf den Krankenwagen warten, bzw. jemanden, der uns ins Krankenhaus fährt, verbinden mir meine Reisekollegen die blutende und angeblich klaffende Wunde über dem rechten Auge. Meine Brille hat es auch erwischt. Der rechte Bügel ist abgebrochen, aber die Gläser sind zum Glück heil geblieben.

Mit einem Privatwagen und Kim an meiner Seite geht es dann ins Krankenhaus, das keine fünf Minuten entfernt ist. Dort schauen dann fünf Leute zu, wie mir zunächst schmerzstillende Spritzen rund um die Wunde gespritzt werden und diese anschließend mit sechs Stichen säuberlich zugenäht wird. Ein hässliches Pflaster ziert ab nun mein Gesicht.

Zurück im Hotel lege ich mich gleich hin und versuche zu schlafen. Der Kopf tut nicht weh, aber alles andere. Ich kann mich nicht auf die Seite rollen, da die Rippen laut „AUA“ rufen. Nach Einnahme einer IBU 400 wird es aber allmählich besser und ich kann einschlafen. Ein nächtlicher Toilettenbesuch entwickelt sich aber dann doch noch zu einem schmerzhaften Desaster, das ich nie wieder erleben möchte. Irgendwann ist die Nacht um und wir verlassen nach einem kläglichen Frühstück das „SCHLOSS DES GRAUENS“.

Kim hat uns übrigens vor dem Hotel gewarnt. Es gehöre nicht zur üblichen Qualitätsstufe für die Reise. Leider wird der Ort aber so selten von Touristen besucht, dass es sich für die großen Hotelketten nicht lohnt, in diesem Kaff zu investieren.

Der elfte Tag

Unser letzter Urlaubstag ist angebrochen. Auf dem Weg zurück zu unserem ersten Hotel in Phnom Pen besuchen wir noch ein paar Sehenswürdigkeiten, die auf dem Weg liegen. Darunter einen weiteren Markt, auf dem man lebende Vogelspinnen kaufen kann. Kleine Kinder spielen damit herum und hängen die Spinnen den Touristen aufs Hemd – alles für ein paar Groschen Kleingeld. Nach dem Einchecken im Hotel erwartet und mal wieder eine Armada von Tuk Tuks, die uns zu 24 weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt karren. Die Veranstalter haben es sich hier ziemlich einfach gemacht: Jeder Gast erhält ein kleines SAMSUNG-Tablet mit Ohrhörern, auf dem insgesamt 24 Ziele in Videoform abgespeichert sind. Zu jedem Ziel erzählt eine (unprofessionelle) deutsche Sprecherin irgendwelche Details. Das ist nicht sonderlich praktisch. Entweder man schaut auf den Bildschirm und verpasst das Original oder man schaut sich das Original an und bekommt keine Details mit. Wir haben es dann so gelöst, dass wir die 3 bis 6-minütigen Beiträge immer schon während der Fahrt anschauen, bevor wir uns danach das Original ansehen. Es handelt sich teilweise um Ziele, die wir schon kennen – wie z.B. den Königspalast. Hier haben wir eine halbe Stunde „Freigang“. Heute ist Sonntag, und es sind eine Menge Menschen auf der Straße. Maria muss noch Zigaretten kaufen und übernimmt dafür die Kontrolle über einen der vielen Verkaufswagen, die überall rumstehen. Der Verkäufer muss nämlich mal schnell in sein Lager, um Marias Wünsche zu erfüllen. Er hat volles Vertrauen, dass Maria ihm nicht seinen Wagen leer plündert und das Weite sucht. Das Warten hat sich gelohnt, denn die Stange kostet nur 6 Euro! Dafür bekommt man in Deutschland noch nicht einmal eine einzige Schachtel…

Nach der TukTuk-Tour werden wir auf ein Schiff umgeladen. Eine Mekong-Flusskreuzfahrt erwartet uns nun auch noch nach all den vielen Überraschungen. Zu den kostenlosen Getränken (Bier und Cola & Co. in Dosen) kommen noch verschiedene Snacks wie Salzgebäck und Chips. Und so tuckern wir eine gute Stunde in den Sonnenuntergang hinein und erleben eine Skyline der Superlative. Eine farbenfroh erleuchtete Stadt mit Wolkenkratzern und Bambushütten, mit Luxusdampfern und Ruderbooten. Einfach schön.

Und weil das alles noch nicht genug ist, bekommen wir auch noch ein wunderbares Abendessen zum Abschluss. Auch dieses Restaurant gehört zur gehobenen Sorte, in dem die einzelnen Vorlieben peinlich genau beachtet werden. Und natürlich bekommt Maria wieder einen Riesenteller voller Pommes Frittes. So modern und chic das Restaurant ist, so lecker und schmackhaft die Speisen sind – der Lärmpegel ist leider kaum zu ertragen, da inzwischen auch noch drei weitere Reisegruppen im Lokal angekommen sind und zu allem Überfluss auch noch eine einheimische Kapelle unschöne Musik als Untermalung für ein paar tanzende Damen produziert..

Um 21.00 Uhr sind wir wieder im Hotel. Einige von uns ziehen noch ein wenig um die Häuser, aber die meisten gehen zu Bett. Morgen erwartet uns eine sehr, sehr lange Heimreise…

Der zwölfte und dreizehnte Tag (Die Rückreise)

Da unser Flieger erst um 17.00 abhebt, haben wir den ganzen Morgen Zeit, uns auszuschlafen oder noch in der Stadt rumzubummeln. Erst um 12:30 Uhr werden wir von einer weiteren, neuen Reiseleiterin zum Flughafen begleitet.

Vorher erfahre ich noch, dass Maria in der letzten Nacht den wahren Horror erlebt hat. Gegen zwei Uhr nachts will sie die Klimaanlage ausschalten, was ihr aber nicht gelingt. Nicht, weil sie zu blöd dafür wäre, sondern weil sich die Anlage einfach nicht abschalten lässt und laut vor sich hin rattert. Sie ruft die Rezeption, die einen Buben vorbeischickt, der eine halbe Stunde lang versucht, das Ding zum Schweigen zu bringen, bis er entnervt aufgibt. Also bietet man ihr ein anderes Zimmer an. Umzug nachts um halb drei. Das neue Zimmer hat eine Aussicht von ca. 60 cm. Dann kommt die Wand des Nachbargebäudes. Egal, sie will ja nur schlafen. Leider beginnen um sechs Uhr die Arbeiter vom Nachbarhaus pünktlich ihre Arbeit, indem sie hämmern, was die Arme hergeben. Als wäre das nicht schlimm genug, verweigert man Maria im Frühstücksraum den Zutritt, weil ihre – neue – Zimmernummer nicht in deren Liste steht. Ihr darauffolgender Auftritt beim Hotelmanager wird sicher in die Annalen des Hotels eingehen. Jetzt hat sie ihr Frühstück bekommen.

Die Rückreise erfolgt analog der Hinreise. Erst ein kurzer Flug nach Saigon, Sitzenbleiben im Flieger, dann sieben Stunden nach Doha, nach längerer Pause sechs Stunden nach Frankfurt. Wir landen am 12. Tag morgens um 6:25 Uhr.

Maria fliegt noch weiter nach Berlin, die anderen teilweise nach Bayern, Österreich, die Schweiz und in den Norden Deutschlands.

Da mich verständlicherweise kein Mensch um diese frühe Uhrzeit am Flughafen abholen will und die Busse und Bahnen mal wieder auf mehreren Teilstrecken ausfallen, gönne ich mir ein Taxi nach Bad Homburg. 76,50 Euro, mit Trinkgeld 80.- Euro kostet der Spaß. Egal. Ich bin wieder zu Hause!

Das Fazit:

Nach all den vielen RSD-Reisen, die ich schon hinter mir habe, ist dies mit Abstand die Beste gewesen. Das lag nicht nur an den tollen Hotels (abgesehen vom Gruselhotel), an dem abwechslungsreichen Programm mit sehr vielen Überraschungen, an der hervorragenden Leistung beider Reiseleiter oder an den tollen Menschen im Lande, sondern vor allem auch daran, dass wir alle sehr gut zusammengepasst haben. Es gab in unserer Gruppe keine Ausreißer – alle waren freundlich und hilfsbereit füreinander da. Es gab ernste, flapsige und auch politische Gespräche unter den Reisenden, ohne dass jemand laut wurde oder sein Gegenüber wegen andersartiger Meinung beschimpft hätte.

Das Essen war durch die Bank weg köstlich, auch wenn Maria da anderer Ansicht war, aber das zählt nicht…

Das Land ist bettelarm, aber die Bewohner machen aber dennoch einen glücklichen Eindruck. Ich wünsche Kambodscha für die nächsten 25 Jahre nicht nur Frieden, sondern den Fortgang des sich anzeichnenden wirtschaftlichen Erfolgs.

Bad Homburg, den 6. November 2025